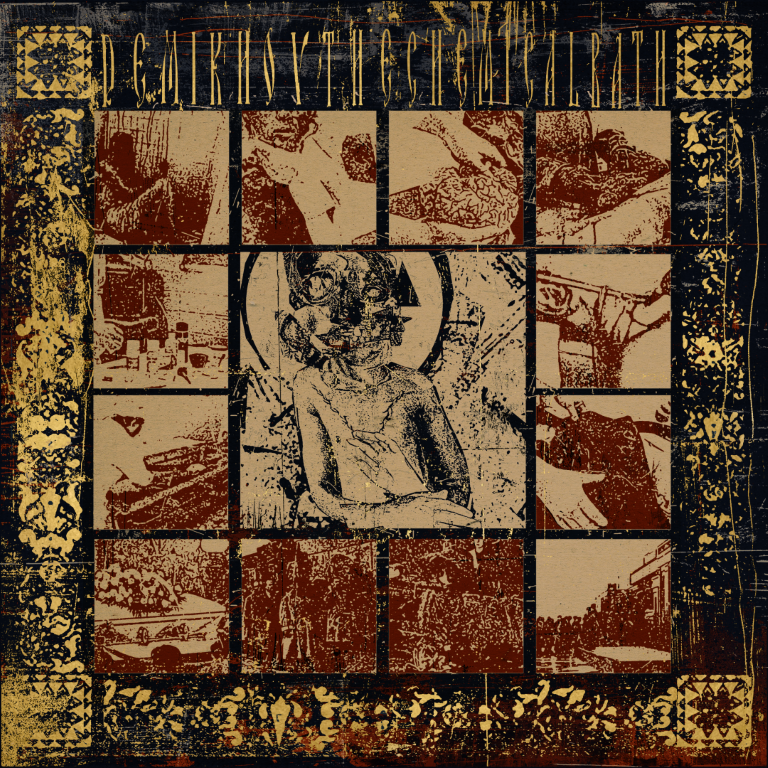

Cosa accadrebbe se Karlheinz Stockhausen si scontrasse con il Lou Reed di Metal machine music, Ryoji Ikeda e Cabaret Voltaire? Probabilmente ne verrebbe fuori Chemical bath dei Demikhov. Alla formula però va aggiunto anche un pizzico di metal, immancabile, nella sua accezione black. Quello dei nostri è un disco rumorista nell’accezione più didascalica del termine.

Sono rispettati tutti i parametri: dissonanze, asimmettricità, circolarità, destrutturazione del significato canonico di canzone. Il disco, come asserisce la stessa band: ‘si presenta come un concept album in cui le vicende della storia contemporanea si incrociano con gli orizzonti teorici dell’avanguardia scientifica.

Trovano spazio, in particolare, le vicende degli scienziati e dei cosmisti russi, i quali agli inizi del ventesimo secolo propagandarono l’idea di una scienza destinata a sconfiggere la morte quale ultima nemica dell’umanità.

Sarà proprio il corpo del primo leader della rivoluzione d’Ottobre, Lenin, ad essere fatto oggetto di tali interessi: attraverso le 6 tracce, il disco ripercorre le vicende a cui tale corpo è stato sottoposto, dai primi tentativi di imbalsamazione, passando per il trattamento di preservazione definitivo (il “chemical bath” che dà il titolo al disco), fino alla costruzione dell’imponente mausoleo foriero di un culto religioso ancora oggi intatto’.

Questa è la base. Lo svolgimento penetra, nel vero senso del termine, le sensazioni che il corpo di Lenin deve aver attraversato durante il processo. Perché questo disco, più che con le orecchie, va ascoltato con i sensi. Non c’è un appiglio melodico cui poter fare riferimento. Non c’è una ‘canzone’ in quanto tale. Solo sensazioni. L’idea che emerge dall’ascolto è proprio quella di essere distesi su un lettino di una sala operatoria, inermi, impossibilitati a muoversi, mentre si vedono e si sentono le operazioni che vengono compiute sul nostro corpo.

Da questo punto di vista, un disco decisamente disturbante. Del tutto assente uno spiraglio di luce, un attimo di calma, un passaggio che non sia teso. Da atmosfere attraversate da clangori di vario genere si passa a sferzate industrial pesanti, pesantissime. Poi dissonanze, scream psicotiche più che black metal, ritmi iper rallentati. Rumori di ferraglia. Claustrofobico. La chiusura del full lenght, che già ha messo alla prova fin qui, è affidata ad una suite di 19 minuti. Mausoleum.

Narrativamente la degna chiusura del cerchio. Musicalmente l’apice del disco. Vengono ripresi, concentrati, sviluppati tutti suoni fin a questo momento passati dalle casse. Sembra l’agonia di un omicidio vista dalla parte della vittima. Il brano è un lungo sali scendi di intensità. Da attimi con pochi sparuti rumori si passa all’apocalisse sonora per poi essere rigettati nel panico di un uomo rinchiuso in una bara.

A metà del brano si affaccia un lungo break dove domina il pulsare di un cuore. Il che contestualizzato, è atterrente. Passaggio propedeutico all’esplosione successiva. Questa sale lentamente come il dolore di ferri aguzzi incandescenti immersi in carne viva. Il brano si chiude in discesa su una inquietante canto corale.

Tirando le somme. Il disco non è per nulla semplice. Non serve essere abituati a certi suoni. Non basta ascoltare la musica più estrema o il free jazz più pazzoide. Si devono avere nervi saldi, non essere impressionabili ed essere pronti a tutto. Un po’ come quando si va sulle montagne russe per la prima volta. Sai che proverai sensazioni forti, fortissime, magari non proprio piacevoli, ma ci vai lo stesso. Ecco, questo è lo stato d’animo con cui affrontare questo disco. Che possa piacere o meno, ripeto, non è per nulla semplice anche solo da ascoltare, resta in ogni caso l’esplorazione e la scoperta di mondi sonori non consoni. Un disco dadaista.